Vue de l’atelier de Constanza Aguirre à Saint Denis, cahiers noirs et toile de la série « Les voix du fleuve » toile en cours de réalisation… décembre 2015

La création artistique et la réalité du monde sont liées inexorablement. Constanza Aguirre n’a pas attendu les derniers évènements qui secouent notre société pour produire un art engagé. Rencontrée lors de la Biennale de Villeneuve la Garenne en 2010, j’avais été marquée par ses grandes silhouettes noires qui magnifient les gestes du travail. Son exposition « Errance dans le pays de l’oubli » était en cours de réalisation. Quelques années plus tard, j’ai eu envie de mieux connaître son parcours et de découvrir ce qui l’anime aujourd’hui.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Colombienne vivant en France depuis presque 30 ans, mon histoire, dont mon parcours artistique est partiellement le reflet, s’inscrit dans cette double matrice géographique avec les particularités propres à mon pays et les liens qu’il entretient avec la violence et l’oubli. De part cette histoire, la violence et l’oubli sont des sujets qui m’accompagnent tout au long de ma production picturale.

Qu’est-ce qui a été le plus formateur pour toi dans ton enfance ?

J’ai grandi dans un quartier de Bogota conçu et réalisé sur les principes des citées radieuses créées par Le Corbusier : le Centro Nariño. Ce quartier, véritable village à la verticale avec ses rues intérieures, ses services (écoles, commerces, cinémas…), avait la qualité de permettre aux enfants de se retrouver sur de grands espaces verts, boisés … où l’on apprenait la liberté de se déplacer, de se balader partout, d’aller au cinéma, de grimper aux arbres….

En habitant jeune ce quartier, j’ai l’impression d’avoir grandi sans contrainte et d’avoir découvert en groupe des réalités nouvelles … Cette enfance m’a certainement donné le goût pour une certaine forme de liberté et la volonté d’assumer ses responsabilités, dans la vie, dans le travail, dans la façon de produire des œuvres.

Une image qui t’accompagne…

Je dirai plutôt des images liées à mes recherches plastiques, artistiques. Ce sont des images qui sont censées soulever autant de questions que de réponses formelles. Ce ne sont jamais des images seules, isolées, abstraites d’un contexte, mais plutôt des images qui établissent, par le regard que je porte sur elles, un rapport avec ma recherche artistique. Mais elles peuvent aussi être persistantes, revenir de façon récurrente dans mes travaux, parfois après plusieurs années d’effacement … des images qui changent, qui se modifient avec le sujet traité …

Quand as-tu décidé que tu allais te consacrer à une carrière artistique ?

Très jeune, le dessin a été pour moi, un moyen d’expression privilégié. C’est pourquoi, dès mes 13 ans, j’ai voulu travailler ma technique. A l’époque, à Bogota, il n’y avait pas beaucoup de moyens, entre autres de communications, pour découvrir le monde artistique. Il y avait très peu de galeries d’art, les musées n’étaient pas très riches en collections d’art contemporain, les revues étaient peu nombreuses et difficilement accessibles aux jeunes générations. Il n’y avait pas internet … Mais, à ce moment, certains peintres colombiens, ouvraient leurs ateliers et enseignaient à de petits groupes de jeunes gens attirés par les pratiques artistiques. Ainsi, j’ai pu intégrer l’atelier du peintre David Manzur, qui tout en nous apprenant les techniques de dessin (c’est un grand dessinateur), nous faisait connaître l’actualité artistique (expositions nationales, internationales, critiques …) et découvrir les œuvres, la vie des maîtres anciens, des contemporains … souvent en projetant des films chez lui. Cela a été pour moi, une formation importante, tant sur le plan technique que culturel, et je crois que cela m’a aidé à faire les choix professionnels et de vie que j’ai faits ensuite.

Quelle formation spécifique as-tu suivie ?

Justement, ma formation initiale en Colombie et la découverte des courants artistiques contemporains, m’ont donné l’envie de poursuivre ma formation à l’étranger. J’hésitais entre l’Europe, où l’Italie et la France m’attiraient particulièrement, et l’Amérique du Nord. J’avais donc postulé dans différentes écoles des Beaux-Arts dans des pays qui m’intéressaient. L’Ecole du Musée De Beaux-Arts De Boston (School Of The Museum Of Fine Arts) m’ayant rapidement répondu favorablement je suis partie pour les Etats Unis où j’ai donc vécu 4 ans. J’y ai rencontré, à l’ occasion des ateliers de l’école, des artistes comme Franck Stella, Davis Hockney, Marina Abramonic et Ullay …

As-tu des influences artistiques ?

Bien sûr. Elles sont diverses et elles dépendent aussi des périodes de création. Je peux citer le rôle de l’expressionnisme allemand auquel j’étais très attachée au début de ma trajectoire artistique, comme un certain nombre d’artistes sud-américains d’ailleurs. J’ai beaucoup étudié et je regarde encore souvent des artistes comme Emil Nolde, Otto Dix, Max Beckmann, Munch… pour leur façon d’exprimer, au travers d’une vision critique, la réalité du monde. J’aime leur univers artistique, sombre, la façon d’aborder et de traiter la couleur, l’usage plastique des noirs, les représentations de la figure…

Je peux aussi évoquer le mouvement américain de l’expressionnisme abstrait avec Willem de Kooning, Robert Motherwell … Mon travail sur grand format, la gestuelle picturale, ma façon d’utiliser la peinture ont certainement été influencés par les œuvres de ces artistes.

Et puis il y a aussi, Goya, son trait extraordinaire y compris dans son économie, l’usage de la tâche, ses noirs, ses bruns, sa façon d’aller à l’essentiel, sa liberté d’esprit, son engagement, la puissance de son discours … La création d’un univers fantastique et monstrueux qui transcendent le temps et qui ouvrent le monde de la peinture à la modernité. Je pourrai citer beaucoup d’autres artistes, des peintres, des écrivains … des courants artistiques qui m’ont et m’influencent aujourd’hui. Mais je crois qu’il est important de souligner que ces influences sont souvent « recherchées », c’est-à-dire qu’elles aident à préciser, renforcer les recherches formelles, les thèmes picturaux qui me sont chers, et que j’essaye sans cesse d’énoncer dans ma peinture.

Dès ton arrivée en France, tu as participé à des collectifs d’artistes comme L’usine éphémère dans le 19 ième arrondissement. Peux-tu nous parler de tes débuts d’artiste parisienne …

A la fin de mes études à Boston, ne voulant pas rester aux USA, j’avais décidé de venir en Europe pour poursuivre ma confrontation à la production artistique contemporaine et aux « classiques ». En 1986 je suis donc arrivée à Paris, encore hésitante quant au pays où « m’installer » ; la France, l’Italie, l’Espagne ? Je n’avais évidemment pas d’atelier et je ne connaissais pratiquement personne, à l’exception de quelques peintres colombiens, comme Luis Caballero, qui vivaient depuis un certain temps ici. Cependant, un ami, m’avait dit l’importance en France de certaines manifestations artistiques comme le prix international de peinture de Vitry : Novembre à Vitry. J’ai donc décidé de présenter mes travaux à la sélection de cette même année. Le jury était alors composé de Valerio Adami, Ernest Pignon Ernest, Antonio Segui, Corneille … entre autres artistes. J’ai obtenu le premier prix avec l’artiste japonais, Noburu Kurosu. Ce prix a été une reconnaissance importante pour mon travail et il m’a permis de réaliser une première exposition personnelle en France à la galerie municipal Jean Collet et de voir une de mes œuvres intégrer une collection publique importante; celle de la ville de Vitry.

Mais, outre cette reconnaissance, le Prix de Vitry m’a permis de « rentrer » dans le milieu artistique français. J’ai pu alors trouver un atelier dans le 11ème arrondissement. C’était un grand hangar que nous partagions à plusieurs artistes. L’hiver, le travail y était très difficile, il n’y avait bien évidement pas de chauffage, mais cette proximité avec d’autres peintres était très bénéfique, nous discutions beaucoup entre nous, et souvent d’autres artistes venaient nous voir. C’est comme cela que j’ai rencontré Caroline Andrieux qui m’a demandé de participer à Palliss’Art , évènement qu’elle organisait alors. Elle m’a ensuite proposé un atelier à l’Usine Ephemère. L’Usine Ephémère, située à proximité de la Place des Fêtes dans le 19ème dans les locaux d’une ancienne usine chimique, était un lieu de création collective idéal pour une jeune artiste étrangère comme moi. S’y retrouvaient des artistes de toutes disciplines, des peintres, des sculpteurs, des graphistes, des musiciens… On y échangeait idées, ambitions, techniques, travaux … dans une ambiance très agréable de travail permanent qui n’empêchait pas la fête. C’est là aussi que j’ai appris le français … celui de la ville et celui de la rue.

J’aimerais que tu nous expliques le rôle de tes fameux «cahiers noirs».

Les cahiers noirs participent pleinement de mon processus de création. Avant de commencer mon travail pictural, je me plonge dans une recherche iconographique et je crée des associations entre des images, des textes divers : ce sont mes cahiers. Les cahiers noirs sont des livres accordéons constitués de photocopies d’images en noir et blanc que j’associe. Ils sont mes « travaux d’atelier » et de recherche pour arriver aux résultats (œuvres) que je produis. Les images sont d’origines diverses, documentaires, historiques, artistiques…

Pour cette série Anonymes, oubliés, disparus, apparus…, tu as aussi proposé, pour la première fois, à des artistes d’autres disciplines, en l’occurrence deux écrivains et un musicien de collaborer à ton travail. Quels étaient les enjeux de ce travail collectif ?

Je voudrais citer ici, Gilles Deleuze pour éclairer cette démarche : « Quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue. On ne peut pas faire école, ni faire partie d’une école. Il n’y a de travail que noir, et clandestin. Seulement c’est une solitude extrêmement peuplée. Non pas peuplée de rêves, de fantasmes ni de projets, mais de rencontres. Une rencontre, c’est peut-être la même chose qu’un devenir ou des noces. C’est du fond de cette solitude qu’on peut faire n’importe quelle rencontre. On rencontre des gens (et parfois sans les connaître ni les avoir jamais vus), mais aussi bien des mouvements, des idées, des événements, des entités. » Dialogues de Gilles Deleuze et Claire Parnet, Champs essais, Editions Flammarion, 2008

Pour ce projet, je ressentais la nécessité d’une rupture : rupture artistique, rupture humaine (ce qui n’a rien à voir avec des questions personnelles). Inscrit dans la perspective d’une trilogie narrative, « Anonymes, oubliés, disparus, apparus » devait être un travail artistique affirmant plastiquement une dimension sociologique et anthropologique. C’était une évolution à la fois formelle et conceptuelle de mon travail. Pour cela j’avais décidé de faire appel à des créateurs pour qu’ils participent à la formulation, la formalisation et la réalisation de ce projet artistique. Je me suis donc mise à lire beaucoup d’écrivains contemporains, en particuliers africains que j’ai ensuite sollicités. C’est ainsi que j’ai rencontré Sami Tchack, Raharimanana et Nourredine Boutella pour la dimension sonore et musicale de cette œuvre. Plus tard, et de façon différente, j’ai rencontré le photographe Pierre Trovel que je connaissais depuis longtemps pour la réalisation du second volet de cette trilogie.

De la même façon, tu associes souvent à la présentation de tes oeuvres, des temps d’ateliers, des activités de création que tu animes avec des enfants et des jeunes…

Dans la mesure de possible, j’essayais toujours de le faire… Ça me parait normal de socialiser le travail artistique aussi bien par des expositions que par des temps de diffusion, de présentation et de réalisation d’ateliers … avec des publics qui souvent n’ont pas accès à la diversité des productions plastiques. Je trouve particulièrement importantes et intéressantes ces rencontres entre des œuvres et des publics « néophytes ». Souvent la participation de ces publics à une réflexion collective façonne des points de vue nouveaux sur les œuvres. C’est pour moi un apport important à ma production. Mais je dois dire, que ces échanges, sont de plus en plus difficiles. L’enfermement social, la frilosité des institutions et des établissements publics (scolaires …), l’uniformisation par ce que l’on appelle la « pensée » dominante, les fausses contraintes économiques sont des obstacles de plus en plus importants à ces indispensables activités.

Atelier lié à l’exposition au Musée d’Art et d’Histoire de Saint Denis, 2006, photo Pierre Trovel

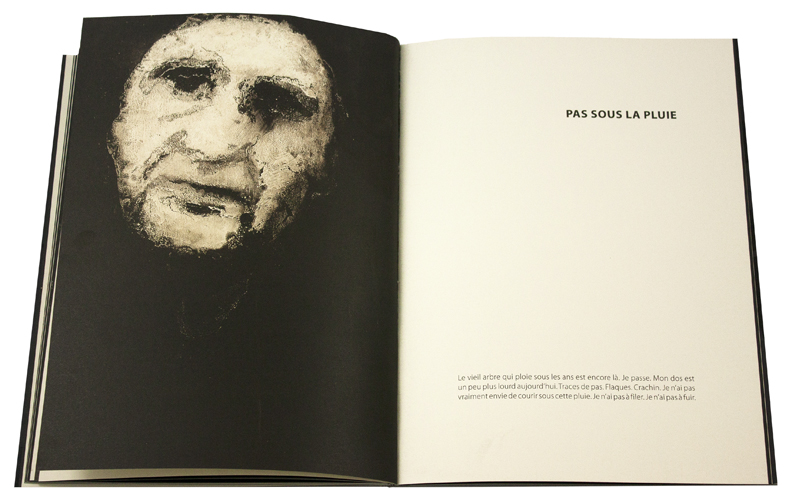

Tu t’es aussi lancé dans l’aventure de l’édition avec la publication de deux livres d’artistes. Désires-tu par ce nouveau support pérenniser tes oeuvres ?

C’est effectivement une forme pour le faire. Mais pas seulement. Le livre permet de dire quelque chose de nouveau. Ce n’est pas un travail de critique, un regard extérieur sur ton œuvre. C’est une lecture proposée par l’artiste sur son propre travail. L’artiste effectue une sélection des œuvres, il choisit de les montrer dans leur intégralité ou d’en souligner un détail, il réfléchit à leur composition… Pour « Anonymes, oubliés, disparus, apparus » le livre réalisé a permis de publier l’intégralité des textes écrits pour ce projet. Le dispositif retenu pour les expositions en France comme à l’étranger ne le permettait pas. Enfin, on peut souligner qu’un livre permet de « donner accès » à de véritables œuvres dans des conditions économiques souvent abordables.

Anonymes, oubliés, apparus, disparus de Constanza Aguirre est un ouvrage édité par Taller Arte Dos Gráfico de Bogotá (Colombie) et Jean-François Parent (France), 2012

Tes projets actuels ?

Je mène de front deux projets. Je travaille à la production du dernier volet de la trilogie que j’ai commencé avec « Anonymes, oubliés, disparus, apparus ». La série « Errance dans le pays de l’oubli » est aujourd’hui terminée mais elle n’a été que partiellement exposée à la Biennale de Villeneuve la Garenne.

Elle doit maintenant être vue dans sa totalité, et le troisième livre d’artiste correspondant doit être édité. C’est un gros travail, mais j’aimerais particulièrement l’exposer dans le cadre d’un festival de cinéma sur le travail, faire résonner mes tableaux avec des films comme « Riz amer » de Giuseppe de Santis par exemple.

Depuis un an je travaille sur un nouveau projet, « Les voix du fleuve », qui a pour « thème » les fleuves. Je suis dans mes cahiers noirs … où s’accumulent des images, des extraits de films, des dessins recueillis durant les différents voyages effectués sur le fleuve Atrato en Colombie. C’est une période de préparation, d’organisation, mais aussi de production. Mon retour à l’atelier, après chaque voyage, me permet de retrouver l’univers de la peinture. Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité de ma démarche et de mon engagement artistique, est aussi une expérience nouvelle. La remontée du fleuve depuis l’embouchure à proximité du Panama, jusqu’à la capitale régionale Quibdo, m’a permis de réinterroger certaines façons d’aborder des questions fondamentales du devenir de l’homme. Questions géopolitiques, politiques, sociales, environnementales … liées à l’histoire de mon pays mais surtout universelles. Tu peux voir, sur cette toile en chantier… ces corps charriés par le fleuve, cadavres sans noms, parfois bourreaux, parfois victimes, auxquels les habitants des villages donnent une sépulture ; arbres arrachés, … est-ce seulement l’histoire nationale colombienne ? Pour ce projet comme pour les précédents, je veux associer un écrivain chroniqueur, pour raconter l’actualité de ces territoires.

Une dernière question qui me semble importante pour comprendre les enjeux de ton travail, l’art et l’engagement social sont-ils indissociables pour toi ?

Je pense que la fonction de l’esprit, sa nature même, est d’être engagé, c’est-à-dire d’être critique (savoir faire le tri), de ne pas accepter d’être asservi ou aveuglé par ce que le monde renvoie. En ce sens, je crois être une artiste engagée, ce qui ne signifie pas être activiste. L’artiste n’est pas en dehors du monde qui l’environne, dans lequel il vit. Ce monde a donc une influence sur lui, sur son œuvre. Cette réalité, s’il en a conscience, l’oblige simultanément à se positionner, autant dans le monde que dans le rapport à l’histoire, dans le rapport qu’établit son œuvre avec l’histoire de l’art. Cet engagement, qui est le mien, je ne peux pas l’envisager en dehors du langage artistique que j’ai choisi pour m’exprimer, la peinture. C’est le langage qui me permet le mieux d’agir et de participer à la transformation de cet environnement qu’est le monde.